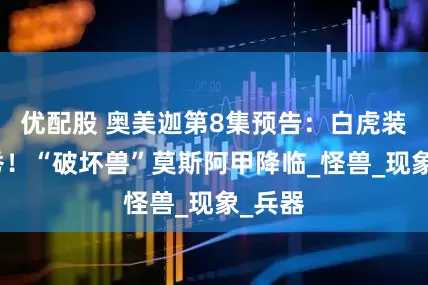

▲在首都医科大学志愿捐献遗体登记接受站登记的 《北京市志愿捐献遗体纪念册》 图/本刊记者 梁辰

这些案例超越悲情,重构了对生命终章的理解——在直面死亡的时刻,爱与关怀成为双向流动的力量。

那是“死亡带给我的礼物”。

本文首发于南方人物周刊

文 / 南方人物周刊记者 韩茹雪

南方人物周刊实习记者 王梦源 发自北京

编辑 / 周建平 rwzkjpz@163.com

梁阿姨有一个6岁的小孙子,几乎每天都会来她这里玩耍、做功课。孙子提及梁阿姨的疾病和死亡,她从不生气,也不避讳,而是很自然地告诉他“好好表现”,自己会“在100层房子(小孙子最喜爱的绘本是《一百层的房子》)里看着你呢”。

梁阿姨同意将自己的人生故事当作课堂的真实案例,并签订了遗体捐献书。去世后,她成为了一名“大体老师”,为医学贡献躯体。

“66岁,离世日期:2022年8月”,记载在梁阿姨故事的最后一行,这是一份死亡叙事。2023年年初,清华大学社科学院硕士研究生宋敏和导师景军教授开启了一项关于临终“反向关怀”的研究项目。在长达一年的调研中,研究团队接触了几十个经历临终关怀的家庭,并将与他们的交流汇集成146份关于死亡叙述的文本。

一些临终者反向关怀的案例让宋敏看到了临终者的主体性。这些案例超越悲情,重构了对生命终章的理解——在直面死亡的时刻,爱与关怀成为双向流动的力量。作为一个典型的反向关怀情境,遗体捐献进入宋敏的视野,并成为她的研究议题。

宋敏对这些死亡叙事进行编码、分类和归纳。随着编码工作的深入,遗体捐献背后的家庭伦理关系、社会文化传统、时代观念变迁等渐渐浮现。2024年,宋敏完成了关于遗体捐献的硕士论文,此后依然专注于“死亡研究”。2025年,她开始了在全球范围内的安宁疗护考察,走访调研日本、新加坡、法国、瑞士等国。从遗体捐献延展的死亡叙事得到了更多补充。“不同文化下,人们对衰老、死亡有完全不同的应对。”宋敏好奇,“人在生命的最后阶段,如何做决策?决策的条件是什么?同样的身体条件,不同选择的背后是什么在影响他们?”

咨询的不少,真正捐献遗体的不多

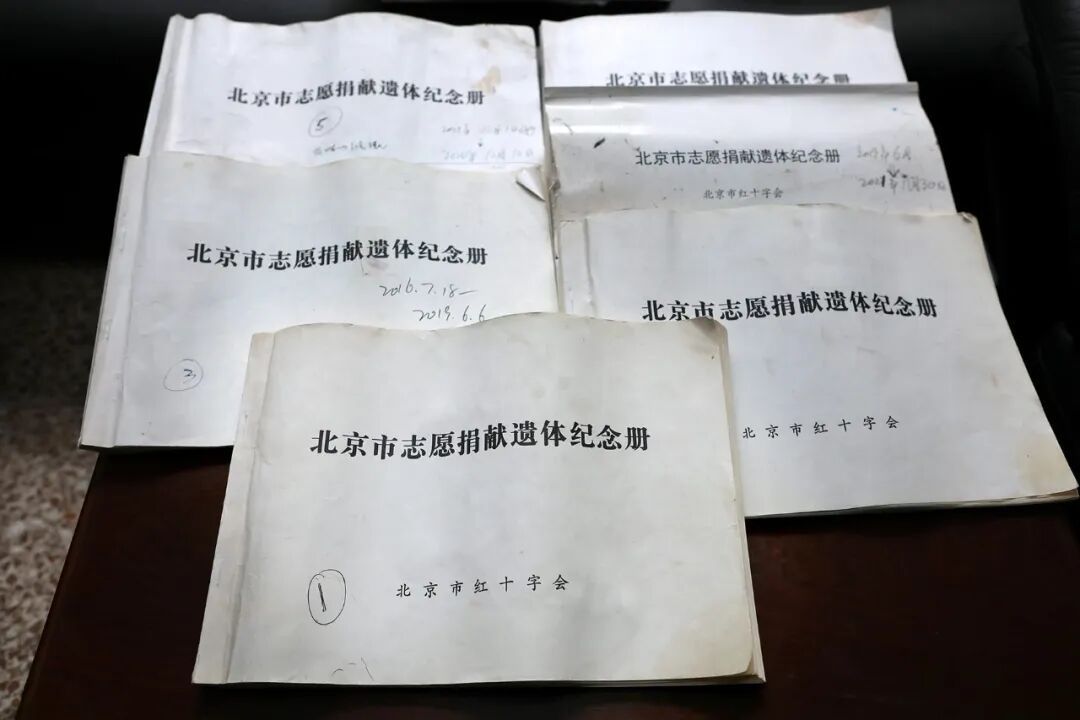

2025年8月的一天,中午12点,一辆殡仪车从北京八宝山准时开出。车子进入首都医科大学东门,经过一个小花园,很快拐入一条更窄的路,向一栋楼开去。司机熟练地倒着车,方便搬运遗体下车。无障碍坡道直通正门,一侧墙上挂着标识“北京市红十字会首都医科大学志愿捐献遗体登记接受站”。

宋敏带我们来到接受站门口。径直往里跨一步,告别的氛围就在眼前的前厅。墙壁的主体是黑色瓷砖,金色的大字刻在上面:

最后的死去和最初的诞生一样

都是人生必然

最后的晚霞和最初的晨曦一样

都是光照人间

在研究遗体捐献的过程中,宋敏多次往返于这个遗体登记接受站。她用“大体老师”的称谓贯穿对话。“大体老师”也被称为“无言老师”,是医学界对遗体捐献者的尊称。

▲北京市红十字会首都医科大学志愿捐献遗体登记接受站 图/本刊记者 梁辰

要成为一名“大体老师”,申请和捐献有明确的流程。首先填写捐献登记表格,办理公证手续后向接受站交回表格。后续的捐献过程,由捐献人的家属联系捐献接受站,执行人来接受站办理手续,捐献站接受志愿者的遗体。

景朋在这个捐献站工作多年龙辉配资,是主要负责捐献站日常工作的老师。包括首都医科大学在内,北京市有四所院校能接受遗体捐献。遗体运来接受站前,景朋要与八宝山协调用车,赶上别处提前订走,那就延后一天用车。

有时候,景朋连续三四天要用车。他回忆,最多的时候一天接过三次大体老师。也有十天半个月没用车的时候。景朋告诉我们,与医学生增多相对的,是大体老师少了。很多教学用的大体老师都是多少年前“剩下”的,一般学生只是从旁观看,由老师讲解教学。现在不少西北内陆学校甚至几个班共用一位大体老师。宋敏从数据方面补充,2023年,全球各国每百万人口遗体器官捐献率(DPMP)统计,全球平均值为5.8,中国为4.6,在78个统计国家中排名第47。

从登记站前厅进来,右手边是景朋的办公室。他打开办公桌上的《北京市志愿捐献遗体纪念册》,A4纸大的本子上,每页登记有两位大体老师的信息,中间是苍松翠柏打底。这样厚厚的本子有六本,多数是个人基本信息,有备注的是极少数,比如1999年9月24日的一位大体老师,备注“若干年后家属希望保留一点骨灰”。

“最后应该是没有领。”景朋接着讲,“有捐献意愿的人已经想开,不留骨灰。”独属于这些大体老师的纪念,是在北京长青园(一所公墓)刻上他们的名字,完成捐献后不会再就遗体事宜通知家属。

在景朋办公室的另一侧、前厅的左手边,有个简易的告别厅,家属在那里站了一排。景朋经常提醒家属,“来到这里就是最后一眼”,三鞠躬后,家属到他的办公室办理最后的手续。

访谈期间,景朋办公室的电话响了。对方称自己73岁,是独居老人,想咨询遗体捐献事宜。“您的配偶、子女怎么说?”这是景朋总会提出的问题,家属同意在遗体捐献中非常重要。有人曾电话咨询景朋,自己与亲属多年不在一起生活,但想捐献遗体,登记公证后,是不是可行?万一亲属不同意,要求返还遗体怎么办?景朋为此咨询过律师,但没得到明确答复。为了避免后续纠纷,亲属同意成为实践中约定俗成的规矩。

咨询电话还在继续,对方称爱人去世多年,女儿和自己都在北京生活。

聊到遗体捐献,女儿表示:“妈,你别说那么瘆人的话行吗?”

“妈这一辈子没给国家做贡献,我想做点贡献。”

“妈你觉悟怎么这么高?”

“觉悟高不好吗,人在进步,社会也在进步啊。”

对话流露的态度不明朗,景朋再次询问具体诉求,终于得到明确答复:“希望临终得到一些救助,别让孩子负担太多。”景朋回答:“遗体捐献与医院的救治是分开的,该怎么治就怎么治。”

咨询电话一定要明确对方的真实诉求,这是景朋多年来总结出的工作方法。每到年底,他都会接到一些男性的电话咨询,称要捐器官,以捐肾居多,再问就知道对方欠钱比较多,想通过这种方法得到一些经济补偿。这种偏向求补偿的咨询者,最终无法成为真正的遗体捐献者。

每天有多少电话咨询、平均多久会有遗体进站,“一切都是不确定”,景朋称,电话咨询的不少,但真正捐献的不多。这些年,他接到过很多电话咨询,有的远在西藏,但有个不成文的规定是,接受的遗体只能是在北京去世的人。因为按照相关法律规定,转运遗体的车辆不能跨省,否则面临的层层审批非常麻烦。

▲暑假期间值班时,北京市红十字会首都医科大学志愿捐献遗体登记接受站主要负责老师景朋在接听咨询电话 图/本刊记者 梁辰

48.5万字的死亡叙述

宋敏关于死亡的研究的一部分,就在景朋与家属打交道的细节中展开。当有相关登记时,她征得家属同意后,通过访谈了解逝者的最后时光。

这份研究可以追溯到两年前。2023年年初,宋敏感觉朋友圈里出现的讣告变多。这些普通人家的讣告让她一下子对人们的离开有了实感。

当时,宋敏已在清华读研究生半年,研究方向与死亡相关,她把自己定义为死亡研究领域的小学者。此前,她有过六年左右在死亡场景中的工作经历。那时,宋敏觉得自己应该做点什么,关于死亡叙事的研究方案进入脑海。她连夜做了十几页PPT,写完后立刻转为PDF,在凌晨两点左右发给自己的导师、清华大学社会学系教授景军。

第二天一早,景军给宋敏打来电话。宋敏本以为老师会先讨论这件事的背景和意义,没想到景军上来就说:“这件事的意义自不必说,我们来谈论怎么做吧。”

景军、宋敏等招募了一百多名志愿者。通过访谈,邀请逝者的家属、熟人、好友和医者讲述当时和之前发生的死亡事件。在长达一年的调研中,宋敏接触了几十个经历临终关怀的家庭,最终整理为146份关于死亡叙述的文本,总计48.5万字。

他们对访谈资料进行编码和分类。一位82岁的肖爷爷在临终前手写了一份遗嘱,其中有如下内容:“人生自古谁无死。爸爸走后不要过度悲伤,要坚强要坦然面对。”这句话体现了临终者对生死的豁达,被编码为“豁达的生死观”。一位57岁的藏族男子,在临终前“还交代阿尼(他的妻子)一定要把两个孩子抚养成才,尤其是让小女儿好好读书,争取长大找个好工作”。这句话反映了临终者对家人的深切关爱和对其未来的期望,被编码为“对家人的叮咛”。

随着编码工作的深入,宋敏等人根据文本内容的差异性和重复性,进一步提炼和归纳了更多的编码类别。他们发现,在146份死亡叙事资料中,共有36份(约25%)不同程度地提到事关反向关怀的人和事,即临终者关怀身边的人和事。这种临终反向关怀常常出现在生命末端期的医患关系中。

在生命最后的日子里,李叔给家人留下了一桶剥好的花生。他的孙女喜欢吃花生,老伴儿有胃痛的毛病,吃几颗生花生也能养养胃。

有个女儿回忆母亲临终前,慢慢把头转向自己说:“老姑娘,妈可幸福了。”她还没有缓过神来,母亲便没了心跳。

有人去世前把钱捐给陌生的患儿家属,并写信说:“随信附上我4月份工资2600元……希望其他孩子能感受到些许温暖……春天到了,也有(阳光)照不进的角落。但风雨总会过去,祝好人一生平安……”

这些反向关怀的细节,让宋敏看到临终者的主体性。她想通过一个典型的反向关怀情境深入研究,遗体捐献成为她此后重点关注的内容,也是她的硕士研究议题。

从遗体捐献的动机中,宋敏看到了不同的代际叙事。

黎东明,1936年出生,参加过抗美援朝战争,退伍后考到武汉大学中文系,后在北京某大学教书。初中一年级,学校召开抗美援朝动员大会,黎东明第一个上去报名。他是奔着牺牲去的,奉献自己一直是他的心愿。从战场回来后,黎东明总说,“很多战友死了,我们是幸存者”“那是一个伟大的时代,给伟大的志愿军写慰问信、送慰问袋对我们都是无限荣光的事。”

1999年5月,黎东明看见报纸上登的号召志愿捐献遗体和器官的消息,很快就去北京协和医院取来登记表。“朝鲜战场上没牺牲,这回交到这了!”他的老伴方圆见状说:“你怎么只拿了这一张啊?上次没赶上你走,这次我们两个一块!”2015年3月,黎东明去世,接运车来把遗体接走。后来,方圆每次去北京长青陵园看黎东明,“都好似去他的部队看他。”

飞飞是北京某大学四年级的一个女生,也办理了遗体捐献登记。宋敏问她签完了之后心里感受怎样?飞飞回答:“就是很简单的一个感觉,没什么的,签这个对我来说可能就跟把自己的垃圾好好丢到垃圾桶里,维护一下街道的整洁,或者怎么说,跟过马路不闯红灯一样,是非常简单的事情。”

在遗体捐献这件事上,宋敏通过调研了解到,因家人反对没有办理成功的情况非常多。有的是家人坚决不同意,有的是起初答应好甚至完成了签字和公证,但是亲人过世后拒不办理。“家属不联系我们,我们是不会去追问的,最终的选择权还是交给家属的。这不是规定,而是尊重。”北京一遗体接受站的负责老师说。

▲宋敏,清华大学社科学院硕士研究生 图/本刊记者 梁辰

面对死亡的训练

在做死亡相关研究之前,宋敏接触过大量与死亡相关的案例。2007年本科毕业后,她在一家大型企业工作多年,公司有养老、医疗和殡葬的业务。

宋敏第一次目睹死亡,是从做葬礼策划师开始。他们会突然接到电话。不管是白天还是夜里,有人去世,整个团队都要立马到现场做葬礼服务,直到安葬结束。

多年后,回忆那段日子,Z姐的故事仍让宋敏几次哽咽。Z姐47岁,在一场飞机失事中离世,遗体留在了埃塞俄比亚。飞机在春天失事,残骸在当年秋天才被找到,只能通过DNA比对确认遇难者身份,家属找到宋敏的公司筹备葬礼。遗体用木箱装着,放在飞机的货舱中,从埃塞俄比亚飞回北京首都国际机场。

“我希望她不是像货物一样被运回来,而是像一个人一样被接回家。”宋敏的团队将葬礼主题定为“接Z姐回家”。运送遗体的飞机凌晨落地,他们在机场铺了绿色的地毯,两边放上罗马柱和白色的花,六名礼仪人员穿戴整齐、立在一旁,像迎接一位远行归来的家人。

宋敏策划的这场葬礼后来在北京八宝山举办,现场放了一个很大的地球仪,寓意Z姐的人生轨迹,她去了世界上的很多地方。Z姐的棺木角落里,放了一些毛绒玩具的小兔子。她有个8岁的儿子,“小兔子”是她对孩子的昵称,也是挂念。

“只是一次正常出差。”宋敏在讲述中反复强调Z姐离开的“突然”,这也是给她冲击最大的点。当Z姐知道飞机要失事、当飞机下坠的时候,她会怎样回想自己的一生?是平静面对,还是非常痛苦?宋敏无从得知,但这样的情绪让她深陷其中,在从机场开车回家的路上一直在哭。

“死亡会直接把你逼到一个角落。”宋敏觉得这件事让她直面灵魂的拷问:什么才是最重要的。后来,她以社工的身份在安宁疗护领域工作了三年,陪伴了很多临终期的患者和他们的家庭。

在这个工作领域,宋敏特别认同一种说法:癌症其实是一种非常温柔的死亡方式。她解释,医学上对癌症的研究很多,数据比较充分,大概率能告诉患者得的是什么癌,预估生存期有多久。

有些死亡是无常的,可能就在平常的某一天,人突然就被带走了。在与死亡场景打交道的几年中,宋敏开始思考:如果生命还有六个月,她到底要做什么。那也是2021年1月安宁病房团队训练中的一个练习。当时,宋敏在清单上列了两件事:一是上清华或北大的研究生,这件事她想了很多年,但总觉得还有时间而一拖再拖;二是去西藏旅行,其实不远,但她却一直没去成。

2021年的6月,宋敏和先生到西藏旅行一周。那年12月,宋敏参加了清华大学的研究生入学考试。第二年秋天,她收到了清华大学的录取通知书,专心读书对她来说是一个长假,也是人生状态的新尝试。这样的转向,她称之为“死亡带给我的礼物”。

(文中人物黎东明、方圆、飞飞、Z姐为化名)

倍查网提示:文章来自网络,不代表本站观点。